車載ソフトウェアの標準仕様AUTOSARとは?基礎説明から導入時のポイントまで

自工会/部工会サイバーセキュリティガイドラインとは?制定背景から活用まで解説

2024Âπ¥4Êúà29Êó•

V2X通信を可能にするButterfly Key ExpansionとPKI証明書の種類について

2024Âπ¥5Êúà23Êó•

ÁôæÂπ¥„Å´‰∏ÄÂ∫¶„ÅƧߧâÈù©Êúü„ÇíËøé„Åà„Ŷ„ÅÑ„ÇãËá™Âãï˪äÊ•≠Áïå„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÊäÄË°ì„ÅÆÈÄ≤Ê≠©„ÅØÁõÆ„Åæ„Åê„Çã„Åó„ÅÑÁèæÁä∂„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Äljªä„ÇÑËá™Âãï˪ä„ÅØ‚Äù˵∞„Çã„Ç≥„É≥„Éî„É•„ɺ„Çø‚Äù„ŮˮĄÇè„Çå„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅÁ¥Ñ200ÂÄã„ÅÆECU‚Ī„ÅåÊê≠˺â„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„ÅÆECU„ÇíÂãï„Åã„Åô„ÅƄŴʨ݄Åã„Åõ„Å™„ÅÑ„ÇÇ„ÅÆ„Åå„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Åß„Åô„ÄÇ

ÊäÄË°ì„ÅåÈÄ≤Ê≠©„Åô„Çã‰∏ÄÊñπ„Åß„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Åå˧áÈõëÂåñ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå§߄Åç„ř˙≤È°å„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆË™≤È°å„ÇíËߣʱ∫„Åô„Åπ„Åè„ÄÅËá™Âãï˪ä„ÅÆÂà∂Âæ°„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñÊ¥ªÂãï„ÇíÂÆüÊñΩ„Åó„ÄÅ˪ä˺âÈõªÂ≠êÂà∂Â氄ɶ„Éã„ÉÉ„ÉàÁÅÆÂÖ±ÈÄöÊ®ôÊ∫ñ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£„ÇíÁ≠ñÂÆö„ÄÅÁ¢∫Á´ã„Åó„Åü„ÅÆ„ÅåAUTOSAR„Å®Â뺄Å∞„Çå„Çã„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Ç߄Ǣ˶èÊݺ„Åß„Åô„ÄljªäÂõû„ÅÆË®ò‰∫ã„Åß„ÅØ„ÄÅËá™Âãï˪ä„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÊ®ôÊ∫ñ‰ªïÊßò„Åß„ÅÇ„ÇãAUTOSAR„Å´„ŧ„ÅфŶ˙¨Êòé„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

※Electronic Control Unitの略称。車載に搭載される電子制御をするユニットを指す。

AUTOSARとは

Ê≠£ÂºèÂêçÁß∞AUTomotive Open System ARchitecture (‰ª•‰∏ã„ÄÅAUTOSAR) „ÅØ„ÄÅ2003Âπ¥„Å´Áô∫Ë∂≥„Åó„ÅüËá™Âãï˪äÊ•≠Áïå„ÅÆ„Ç∞„É≠„ɺ„Éê„É´ÈñãÁô∫„Éë„ɺ„Éà„Éä„ɺ„Ç∑„ÉÉ„Éó„Åß„Åô„ÄÇÊ¥ªÂãï„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÅØ„Äńǧ„É≥„Éï„Ç©„É܄ǧ„É≥„É°„É≥„Éà„ÇíÈô§„ÅèÈÝòÂüü„Åß„ÄÅ˪ä˺âÈõªÂ≠êÂà∂Â氄ɶ„Éã„ÉÉ„ÉàÁÅÆÂÖ±ÈÄöÊ®ôÊ∫ñ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£„ÇíÁ≠ñÂÆö„ÄÅÁ¢∫Á´ã„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆAUTOSAR„ÅåÁõÆÊåá„ÅôÊ®ôÊ∫ñÂåñ„ÅÆËÉåÊôØ„Å´„ÅØ„ÄÅËá™Âãï˪äÊ•≠Áïå„ÅåÁõ¥Èù¢„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÅüÊ∑±Â઄ř˙≤È°å„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åã„ŧ„ŶËá™Âãï˪ä„ÅÆÊ©üËÉΩ„Å؉∏ª„Å´„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„Å´„Çà„Å£„ŶÂÆüÁèæ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„Åå„ÄÅÊäÄË°ì„ÅÆÈÄ≤Âåñ„Å´‰º¥„ÅÑ„ÄÅÁè扪£„ÅÆËá™Âãï˪ä„ÅØ„Äå˵∞„Çã„Ç≥„É≥„Éî„É•„ɺ„Çø„Äç„Å®Âåñ„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ1Âè∞„ÅÆ˪ä„Å´Êê≠˺â„Åï„Çå„ÇãECUÔºàÈõªÂ≠êÂà∂Â氄ɶ„Éã„ÉÉ„ÉàÔºâ„ÅÆÊï∞„ÅØ100ÂÄã„ÇíË∂Ö„Åà„Çã„Åì„Å®„ÇÇÁèç„Åó„Åè„Å™„Åè„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆ„Ç≥„ɺ„ÉâÈáè„ÅØÁàÜÁô∫ÁöфŴ¢ó§߄Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅÈñãÁô∫„ÅØ˧áÈõëÂåñ„Åó„ÄÅ„Ç≥„Çπ„Éà„Å®ÊúüÈñì„Åå¢ó§߄Åô„ÇãÁµêÊûú„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åï„Çâ„Å´„ÄÅÈñãÁô∫„Åó„Åü„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÇíÂà•„ÅÆ˪äÁ®Æ„Å∏Âà©ÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÅåÈõ£„Åó„Åè„ÄÅÈùûÂäπÁéáÁöÑ„Å´„Å™„Å£„ÅüË™≤È°å„ÇÇÈ°ïÂú®Âåñ„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

AUTOSAR„ÅØ„Åì„ÅÆË™≤È°å„ÇíËߣʱ∫„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Å´Áîü„Åæ„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÊÝ∏ÂøÉ„ÅØ„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Å®„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„ÇíÂàá„ÇäÈõ¢„Åô„ÄåÊäΩ˱°Âåñ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜËÄÉ„ÅàÊñπ„Å´„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇAUTOSAR„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ„Åï„Çå„Åü„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„Ç퉪ã„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅØÁâπÂÆö„ÅÆ„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„Å´‰æùÂ≠ò„Åô„Çã„Åì„Å®„Å™„ÅèÈñãÁô∫„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„Äʼn∏ÄÂ∫¶ÈñãÁô∫„Åó„Åü„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç≥„É≥„Éù„ɺ„Éç„É≥„Éà„ÇíÁï∞„Å™„Çã˪äÁ®Æ„ÇÑECU„ÅßÂÜçÂà©ÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Å´„Å™„Çä„ÄÅÈñãÁô∫ÂäπÁéá„Å®ÂìÅË≥™„ÅåÈ£õË∫çÁöÑ„Å´Âêë‰∏ä„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´AUTOSAR„ÅØ„ÄÅ˧áÈõëÂåñ„Åô„Çã‰∏ÄÊñπ„ÅÆ˪ä˺â„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢ÈñãÁô∫„Å´Áß©Â∫è„Å®ÂäπÁéá„Çí„ÇÇ„Åü„Çâ„Åô„Åü„ÇÅ„ÅƉ∏çÂèØʨ݄řÂ≠òÂú®„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

AUTOSARがもたらす「3つの標準化」という大きなメリット

AUTOSARがもたらす具体的なメリットは、主に以下の「3つの標準化」によって実現されます。これにより、コスト削減や開発効率の向上はもちろん、サプライチェーン全体での連携強化にもつながります。

1. 開発方法の標準化

AUTOSARでは車両全体のアーキテクチャや各ECUの設計を統一された記述形式(方法論)で行います。これにより、開発者は個々のECUのハードウェア仕様の違いを意識することなく、本質的なソフトウェア開発に集中できます。結果として、開発プロセス全体が効率化され、ヒューマンエラーの削減にも貢献します。

2. アプリケーションインターフェースの標準化

„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇíÊßãÊàê„Åô„ÇãÂÄã„ÄÖ„ÅÆÊ©üËÉΩÔºà„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç≥„É≥„Éù„ɺ„Éç„É≥„Éà„ÄÅSW-CÔºâÈñì„ÅÆÊé•Á∂ö„É´„ɺ„É´„ÄÅ„Åô„Å™„Çè„Å°„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éï„Ç߄ɺ„Çπ„ÅåÊ®ôÊ∫ñÂåñ„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Åæ„Åß„ÅØ„Ç≥„É≥„Éù„ɺ„Éç„É≥„Éà„Åî„Å®„Å´Êé•Á∂ö‰ªïÊßò„ÇíÁ¢∫Ë™ç„ɪÂÆöÁæ©„ÅóÁõ¥„ÅôÊâãÈñì„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åó„Åü„Åå„ÄÅAUTOSAR„Åß„ÅØ„Åù„ÅƉΩúÊ•≠„Åå‰∏ç˶ńŴ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Ç≥„É≥„Éù„ɺ„Éç„É≥„Éà„ÅÆÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„ÇÑÂÜçÂà©ÁÅåÊݺÊƵ„Å´ÂÆπÊòì„Å´„Å™„Çä„ÄÅÈñãÁô∫ÂäπÁéá„Çí§ßÂπÖ„Å´Âêë‰∏ä„Åï„Åõ„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ

3. „ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Éâ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£Ôºà„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢ÊßãÈÄÝÔºâ„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ

AUTOSAR„ÅÆÊúħ߄ÅÆÁâπÂ楄Ů„ÇÇ„ÅÑ„Åà„ÇãÈö鱧Âåñ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£Ôºà„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Éâ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£Ôºâ„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Å®„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅåÊòéÁ¢∫„Å´ÂàÜÈõ¢„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ„Åï„Çå„Åü„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢ÊßãÈÄÝ„ÅÆ„Åä„Åã„Åí„Åß„ÄÅÁâπÂÆö„ÅÆECUÂêë„Åë„Å´ÈñãÁô∫„Åó„Åü„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇíÊúÄÂ∞èÈôê„ÅƉøÆÊ≠£„ÅßÂà•„ÅÆECU„Å∏ÂÜçÈÖçÁΩƄɪÂÜçÂà©ÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Ç≥„Çπ„ÉàÂâäÊ∏õ„Å®ÈñãÁô∫ÊúüÈñì„ÅÆÁü≠Á∏Æ„ÅåÂÆüÁèæ„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ3„ŧ„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ„ÅØ„ÄÅÂçò„Å´Á§æÂÜÖ„ÅÆÈñãÁô∫ÂäπÁéá„ÇíÈ´ò„ÇÅ„Çã„ÅÝ„Åë„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„É°„ɺ„Ç´„ɺ„Å®„ǵ„Éó„É©„ǧ„ɧ„ɺ„Åå„ÄåAUTOSAR„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÂÖ±ÈÄöË®ÄË™û„ÅßÂØæË©±„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Ç∞„É≠„ɺ„Éê„É´„Å™„ǵ„Éó„É©„ǧ„ÉÅ„Ç߄ɺ„É≥ÂÖ®‰Ωì„Åß„ÅÆÂçîÊ•≠„ÅåÂÜÜʪë„Å´„Å™„Çä„ÄÅÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´„ÅØÈ°ßÂÆ¢„ÅƧöÊßò„Å™„Éã„ɺ„Ç∫„Å∏ËøÖÈÄü„Å´Âøú„Åà„Çã„Åì„Å®„Å´„ÇÇÁπã„Åå„Çã„ÄÅÈùûÂ∏∏„Ŵ§߄Åç„Å™„É°„É™„ÉÉ„Éà„Åß„Åô„ÄÇ

„Åß„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆ„É°„É™„ÉÉ„Éà„ÇíÂÆüÁèæ„Åô„ÇãAUTOSAR„ÅÆÊÝ∏„Å®„Å™„Çã„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£„ÅØ„ÄÅÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÊßãÈÄÝ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„Åã„ÄÇÂÖà„Ū„Å©Êåô„Åí„Åü3„ŧ„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ„ÅƉ∏≠„Åß„ÇÇ„ÄÅÁâπ„Å´„Äå„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Éâ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£Ôºà„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢ÊßãÈÄÝÔºâ„ÅÆÊ®ôÊ∫ñÂåñ„Äç„ÅØ„ÄÅAUTOSAR„ÅÆÊÝπÂππ„Çí„Å™„ÅôʶÇÂøµ„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£„ÅØ„ÄÅÂΩπÂâ≤„ÅåÊòéÁ¢∫„Å´Áï∞„Å™„Ç㉪•‰∏ã„ÅÆ3„ŧ„ÅÆÈö鱧„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ„Åì„ÅÆÊßãÈÄÝ„Åì„Åù„Åå„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Å®„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÂàÜÈõ¢„ÇÑÈÉ®ÂìÅ„ÅÆÂÜçÂà©ÁÇíÂèØËÉΩ„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

AUTOSAR„ÅÆ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£ÊßãÈÄÝ

AUTOSARのアーキテクチャは、次の3つの階層で構成されています。

‚ëÝBasic SoftWare (‰ª•‰∏ã„ÄÅBSW)

‰∏䱧„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÊ©üËÉΩ„ÇíÂãï„Åã„Åô„Åü„ÇÅ„ÅÆÂøÖÈÝà„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÊèê‰æõ„Åô„ÇãÊ®ôÊ∫ñ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„É¢„Ç∏„É•„ɺ„É´„Åß„Åô„ÄDŽŪ„Å®„Çì„Å©„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÄÅBSW„Å´„Å؉ª•‰∏ã„Å´Ëø∞„Åπ„Çã„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥±§„ÅÆ„Çà„Å܄řʩüËÉΩ„ÅØÂ≠òÂú®„Åõ„Åö„ÄÅ„Åù„ÅÆÂêç„ÅÆÈÄö„Çä„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÂü∫Êú¨„Å®„Å™„ÇãÈÉ®ÂàÜ„Åß„Åô„ÄÇ

②Run Time Environment (以下、RTE)

アプリケーションソフトウェアのECU内、ECU間通信をネットワークトポロジーに依存せず抽象化するための中間層です。BSWと以下に述べるアプリケーション層を仲介する役割をしています。

③アプリケーション層

„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÇíÊßãÊàê„Åô„Çã„Ç≥„É≥„Éù„ɺ„Éç„É≥„Éà„Çí„Åæ„Å®„ÇÅ„ÅüÁ∑èÁß∞„Åß„Åô„ÄÇRTE„Åã„ÇâÈÄÅ„Çâ„Çå„Ŷ„Åç„ÅüÊÉÖÂݱ„Å´Âæì„Å£„Ŷ„ÄÅÂà∂Âæ°„ÇíÂÆüÊñΩ„Åó„Åæ„Åô„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅËá™Âãï˪ä„ÅÆ„É©„ǧ„Éà„Çπ„ǧ„ÉÉ„ÉÅ„ÇíÊìç‰Ωú„Åô„Çã„Å®„É©„ǧ„Éà„ÅåÁÇπÁÅØ„Åô„Çã„ÄÇ„Éâ„Ç¢„É≠„ÉÉ„ÇØ„Éú„Çø„É≥„ÇíÊ亄Åô„Å®„Éâ„Ç¢„Åå„É≠„ÉÉ„ÇØ„Åï„Çå„Çã„ÄÇ„Åì„ÅÆ‚ÄùÁÇπÁÅØ‚Äù„ÇÑ‚Äù„É≠„ÉÉ„ÇØ‚Äù„ÇíÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´Âà∂Âæ°„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åå„ÄÅ„Åì„ÅÆ„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥±§„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

AUTOSAR導入方法

AUTOSAR„ÅÆÂ∞éÂÖ•ÊñπÊ≥ï„Å®„Åó„ŶÊúÄ„Çlj∏ÄËà¨ÁöÑ„Å™„ÇÇ„ÅÆ„Åå„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Éô„É≥„ÉĄɺ„ÅåÊèê‰æõ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÇΩ„Éï„Éà„ÅÆË≥ºÂÖ•„Åß„Åô„ÄÇÂÆâ‰æ°„Å™„ÇÇ„ÅÆ„ÅßÊï∞‰∏áÂÜÜ„Åã„Çâ˶èÊ®°„Åå§߄Åç„Åè„Å™„Çã„Å®Êï∞Âçɉ∏áÂÜÜ„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅ3Á´Ý„ÅßË®òËø∞„Åó„Åü„Åô„Åπ„Ŷ„ÅÆ„Ç¢„ɺ„Ç≠„ÉÜ„ÇØ„ÉÅ„É£ÊßãÈÄÝ„Çí‰ΩøÁÅô„ÇãÂøÖ˶ńÅØ„Å™„Åè„ÄÅÂÆüÁèæ„Åó„Åü„ÅÑ„Åì„Å®„Å´Âøú„Åò„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÇíÊäúÁ≤ã„ÅóÈÅ∏Êäû„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇ

AUTOSAR導入時の3つのポイント

Êú¨Á´Ý„Åß„ÅØAUTOSARÂ∞éÂÖ•ÊôÇ„Å´ËÄÉÊÖÆ„Åô„Åπ„Åç„ÅÑ„Åè„ŧ„Åã„ÅÆ„Éù„ǧ„É≥„Éà„Åã„Çâ3„ŧ„ÇíÂé≥ÈÅ∏„Åó„ŶÁ¥π‰ªã„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

‚ëÝÊ®ôÊ∫ñ„Äå˶èÊݺ„Äç„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Åù„ÇåËá™Ë∫´„Åغ∑Âà∂Âäõ„ÇíÊåńŧ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ

Ê∫ñÊãÝ„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çâ„Å™„ÅÑ˶èÊݺ„Åå„ÅÇ„Çã„Å®„Åù„Çå„Å´ÈÅïÂèç„Åó„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å´Ë®≠Ë®à„Åó„Åå„Å°„Åß„Åô„Åå„ÄÅÊ≥ïÁöÑÊãòÊùüÂäõ„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅÊ≥ï˶èÂà∂„ÇÑÂÄãÂà•„ÅÆ•ëÁ¥Ñ‰∏ä„ÅÆÊåáÂÆö‰∫ãÈÝÖ„Å®„Å™„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„ÇíÈô§„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅ˶èÊݺÂçò‰Ωì„Åß„Åغ∑Âà∂Âäõ„ÇíÊåÅ„Å°„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„ÅÇ„Åè„Åæ„Åß1„ŧ„ÅÆÊåáÊ®ô„Å®„ÅÑ„ÅÜÁêÜËߣ„ÅßË®≠Ë®à„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ

‚ë°Ê®ôÊ∫ñ„Äå˶èÊݺ„Äç„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÊ®ôÊ∫ñ„ÄåË£ΩÂìÅ„Äç„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ

AUTOSAR‰ªïÊßò„Å´„ÅاöÊï∞„ÅÆÂÆüË£Ö‰æùÂ≠òÈÉ®ÂàÜ„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅ„Åù„ÅÆÂÆüË£Ö(Ë£ΩÂìÅ)„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åù„Çå„Åû„Ç剪ïÊßò„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÊã°Âºµ„ÅåÂäÝ„Åà„Çâ„Çå„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅÂêå„Åò˶èÊݺ„Å´Âü∫„Å•„Åè„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÇÇ„ÄÅË£ΩÂìÅ„Å´„Åä„Åë„ÇãÂ∑Æ„ÅØÂ≠òÂú®„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å®‰ªÆÂÆö„Åó„Åü‰∏ä„Åß„ÅÆË®≠Ë®à„ÅåÂøÖ˶ńŴ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Åì„Å®„Åã„Çâ„ÄÅ˧áÊï∞„ÅÆ„É¢„Ç∏„É•„ɺ„É´‰æõÁµ¶ÂÖÉ„Åã„Çâ„ÅÆË£ΩÂìÅ„ÇíÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„Ŷ‰ΩøÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅÂçò‰∏Ä„ÅƉæõÁµ¶ÂÖÉ„Åã„Çâ„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„ÇíÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„Ŷ‰ΩøÁÅô„Çã„Çà„Çä„ÇÇÈõ£„Åó„Åè„Å™„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô(„Éà„É©„Éñ„É´ËߣÊûê„Å™„Å©)„ÄÇ„Åæ„Åö„ÅØË£ΩÂìÅ˶ʼnª∂„ÇíÁêÜËߣ„Åó„ÄÅÂøÖ˶ÅÊúħßÈôêÊ¥ªÁÅß„Åç„Çã„Çà„ÅÜË®≠Ë®à„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ

③「手段」「道具」であり、「目的」ではない

設計中によく陥りがちですが、AUTOSARを使うことが最終的な目的ではありません。AUTOSARを利用して、最終的な目的を実現するための手段あるいは道具です。当然、AUTOSARでは足らない部分があれば、それに対応するための処置を、AUTOSARで想定された範囲に対する「拡張」として個別に講じていく必要がある。目的を忘れず、柔軟に設計することが求められます。

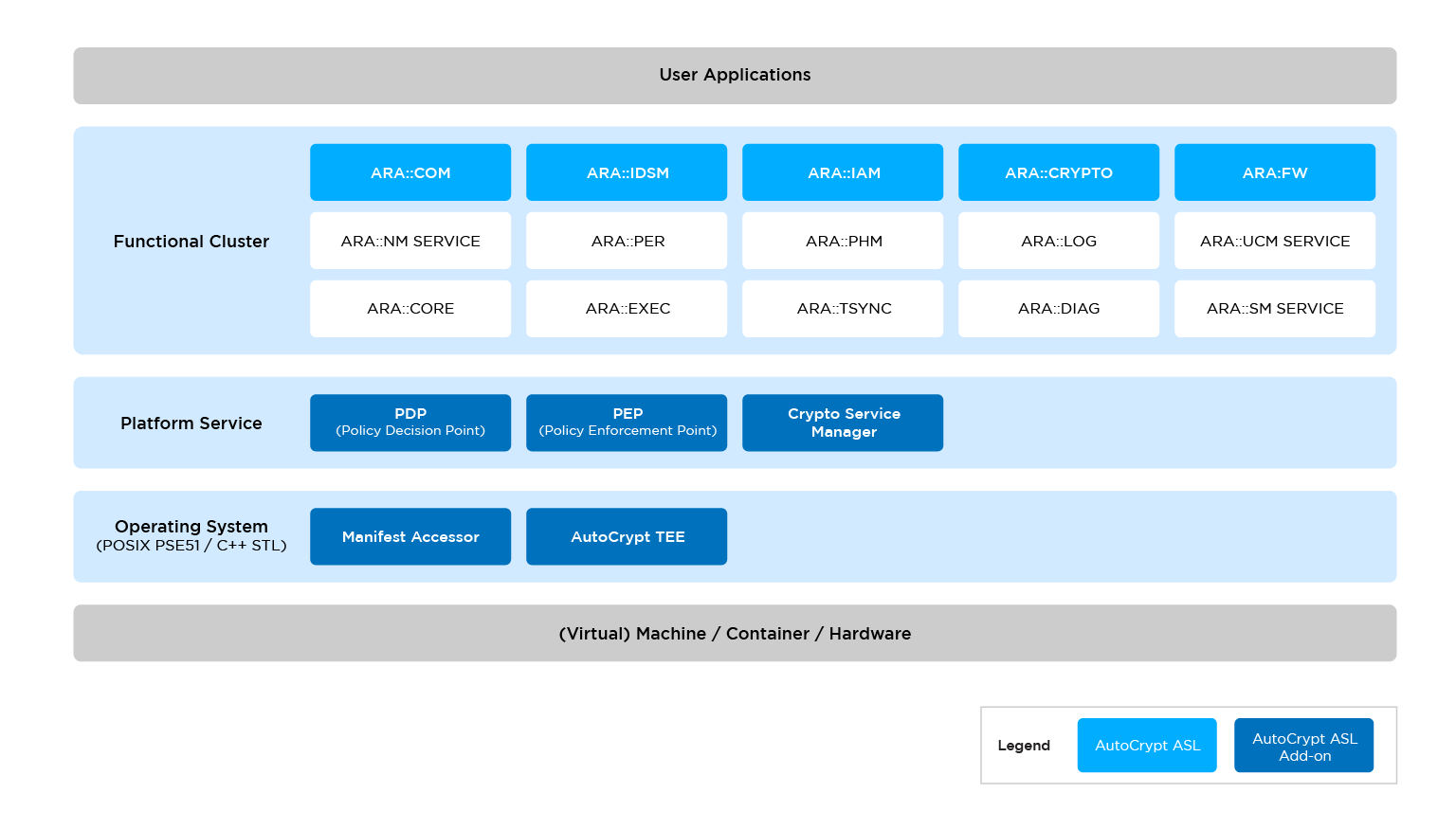

AUTOSAR設計ツール(AutoCrypt ASL)

AUTOSAR„Å´Ê∫ñÊãÝ„Åó„ÅüË®≠Ë®à„Éфɺ„É´„Åاö„Åè„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„Åå„ÄʼnªäÂõû„ÅغäÁ§æ„ÅÆAutoCrypt ASL„ÇíÁ¥π‰ªã„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ SDV„ÄÅËá™ÂãïÈÅã˪¢ÊäÄË°ì„ÅÆÁô∫±ï„Å´„Çà„Çä„ÄÅECU„Å´ÁµÑ„ÅøË溄Åæ„Çå„Çã„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÈáç˶ÅÊÄß„Åå„Åæ„Åô„Åæ„ÅôÈ´ò„Åæ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇAUTOSAR„ÅÆÁôªÂÝ¥„Åß„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢ÈñãÁô∫„Å´„Åã„Åã„ÇãË≤ÝÊãÖ„ÅØ˪ΩÊ∏õ„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ„ÄńǪ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ÇíÂÆüË£Ö„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅØÈõ£„Åó„Åè„ÄÅÊú™„ÅÝ„Å´‰ºÅÊ•≠„ÅÆË™≤È°å„Å®„Åó„ŶÊÆã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇAutocrypt ASL„ÅØAUTOSAR„Éï„ɨ„ɺ„ÉÝ„É؄ɺ„ÇØ„Éô„ɺ„Çπ„ÅÆ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Å´ÊúÄÈÅ©Âåñ„Åï„Çå„Åü„Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ÇΩ„É™„É•„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Åß„Åô„ÄÇAUTOSAR Runtime for Adaptive Application(ARA)„ÇíÊèê‰æõ„Åó„ÄÅAdaptive AUTOSAR„ÅÆÂÆâÂÆöÁöÑ„Å™ÈÄö‰ø°„Çí„ǵ„Éù„ɺ„Éà„ÄÅAdd-onÊ©üËÉΩ„ÇíÈÄö„Åò„ŶÂäπÁéáÁöÑ„Å™„É¢„Ç∏„É•„ɺ„É´Âà∂Â氄Ůº∑Âäõ„Å™„Ǫ„Ç≠„É•„É™„É܄ǣʩüËÉΩ„Çí„ǵ„Éù„ɺ„Éà„Åó„Åæ„Åô„ÄÇÊú¨„Éфɺ„É´„ÅØË®≠Ë®àÊôÇ„ÅÆ„Åø„Åß„Å™„Åè„Äŧö„Åè„ÅƉºÅÊ•≠Ë™≤È°å„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£ÂÆüË£Ö„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„ÇÇÂΩπÁ´ã„Å°„Åæ„Åô„ÄÇ

AutoCrypt ASLの構成

AutoCrypt ASL„ÅØAdaptive AUTOSAR„ÅÆFunctional ClusterÔºàFCÔºâ„Å®„ÄÅAdd-on„ÅßÂ∞éÂÖ•„Åß„Åç„ÇãECU„ÅÆ„Éè„ɺ„Éâ„Ƕ„Çß„Ç¢„É™„ÇΩ„Éº„Çπ„Å®Functional ClusterÈñì„ÅÆÂÜÜʪë„Å™ÈÄö‰ø°„Çí„ǵ„Éù„ɺ„Éà„Åô„Çã„Éï„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݄ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„Å®„Ç™„Éö„ɨ„ɺ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Ç∑„Çπ„ÉÜ„É݄ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂÆâÂÖ®„Å™„Ç≥„Éü„É•„Éã„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Çí„ŧ„Åã„Åï„Å©„ÇãARA::COM„Å®ARA::IAM„ÄÅÊöóÂè∑Èñ¢ÈģʺîÁÆó„Å®ÈçµÁÆ°ÁêÜ„ÅÆÊ©üËÉΩ„Åå„ÅÇ„ÇãARA::CRYPTO„ÄÅ„Éë„DZ„ÉÉ„ÉàʧúÊüª„ÇÑ„Éï„Ç£„É´„Çø„É™„É≥„Ç∞„ÇíË°å„ÅÜARA::FW„ÄńǪ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ǧ„Éô„É≥„ÉàÊÉÖÂݱ„ÇíÂèó‰ø°„ɪ„É¢„Éã„Çø„É™„É≥„Ç∞„Åô„ÇãARA::IDSM„ÇíÊßãÁØâ„ɪÊèê‰æõ„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅAUTOCRYPTÁã¨ËᙄÅÆÊäÄË°ì„ÅßÈñãÁô∫„Åó„ÅüAdd-on„Ǫ„Ç≠„É•„É™„É܄ǣʩüËÉΩ„Åß„ÄÅ„Çà„Çäº∑Âäõ„Å™„Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£‰ΩìÂà∂„ÇíÊßãÁØâ„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇÇÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇË£ΩÂìÅ„ÅÆË©≥Á¥∞„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØAutoCrypt ASL„Çí„Åî˶߄Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄÇ

„Åï„ÅÑ„Åî„Å´

AUTOSAR„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÁõÆÊåá„ÅôÁõÆÊ®ô„ÇÑÊßãÊàê„ɪÂ∞éÂÖ•„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíË®òËø∞„Åó„ÄÅË®≠Ë®à„ÅÆÈöõ„ÅÆ„Éфɺ„É´„ÇÇÁ¥π‰ªã„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åæ„ÅÝ„Åæ„ÅÝ‚Äù„Ç≥„É≥„Éî„É•„ɺ„Çø„ɺÂåñ‚Äù„Åô„ÇãËá™Âãï˪ä„Å´Êê∫„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åè„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅØÂàá„Å£„Ŷ„ÇÇÂàá„Çå„Å™„ÅÑÈñ¢‰øÇ„Å´„Å™„Çã„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÊ©üËÉΩ„ÅÆ¢ó§߄ÇÑ˧áÈõëÂåñ„Å´Ë≤Ý„Åë„Çã„Åì„Å®„Å™„Åè„ÄÅAUTOSAR„ÅÆ„Çà„Å܄ř˶èÊݺ„ÇÑ„ÄʼnªäÂõûÁ¥π‰ªã„Åï„Åõ„ŶÈÝÇ„ÅÑ„Åü„Éфɺ„É´„Çí„ÅÜ„Åæ„ÅèÊ¥ªÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÅßÂäπÁéáÁöÑ„Åã„ŧ„ǵ„Çπ„ÉÜ„Éä„Éñ„É´„řˣΩÂìÅÈñãÁô∫„Çí‰∏ÄÁ∑í„Å´ÂÆüÁèæ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Ç߄Ǣˮ≠Ë®à„Å´‰ªä„Åã„ÇâÊê∫„Çè„ÇãÊñπ„ÇÑË°å„ÅçË©∞„Å£„Ŷ„Åó„Åæ„Å£„ÅüÊñπ„ÅƉ∏ÄÂä©„Å´„Å™„Çå„Å∞Âπ∏„ÅÑ„Åß„Åô„ÄÇ