SDVにおけるOTAセキュリティの重要性

2025年7月24日

アウトクリプト、クラウド基盤の自動車向けセキュリティソリューションがAWSファンデーショナルテクニカルレビュー審査を通過

2025年8月20日

今、100年に1度とも言われる大変革期を迎えている自動車業界では、特に「自動運転車」の実現に大きな期待が寄せられています。

本記事では、自動運転技術の中核を担う「V2X」について、自動運転との関係や今後の課題に焦点を当てて詳しく解説していきます。

V2Xとは?

V2X(Vehicle to Everything)は、「自動車」と「あらゆるモノ」をつなげる無線通信技術の総称です。ITS(Intelligent Transport Systems)の主要な要素の1つとして近年特に注目されており、V2Xの発展は交通安全だけでなく、交通渋滞の解消、環境負荷の低減、快適な移動体験の提供など、多様な分野での活躍が期待されています。

車と接続する「モノ」として想定されているのは以下の4つです。

V2V (Vehicle to Vehicle): 車車間通信

V2Vとは、車両が周辺の他の車両と直接ワイヤレス通信を行い、互いの位置、速度、進行方向といった走行情報をリアルタイムで共有する技術です。この技術の主な目的は、車両同士の衝突事故を未然に防ぐことにあります。例えば、見通しの悪い交差点に進入する際、死角から接近してくる車両の情報を事前に受け取ったり、前方の車両が急ブレーキをかけた場合にその後続車へ即座に信号を伝え、追突事故を防ぐといった運転支援システムの実現が可能です。ただし、この技術は通信機能を搭載した自動車が十分に普及する必要があるという課題があります。

V2I (Vehicle to Infrastructure): 路車間通信

V2Iとは、車両が道路に設置された信号機、交通標識、路側センサーといった交通インフラと通信する技術です。ドライバーはこの技術を通じて前方の信号機の情報、工事、事故発生エリアといった情報を事前に受け取ることができます。また、インフラに設置されたセンサーが歩行者やV2X非対応の車両を検知し、その情報を周辺車両に通知することも可能です。V2I技術を広く活用するためには、道路インフラ自体の高度化と関連機器の整備が不可欠となります。

V2P (Vehicle to Pedestrian): 歩車間通信

V2Pとは、車両が歩行者の所持するスマートフォンなどの個人端末と直接通信し、事故リスクを低減する技術です。ドライバーの死角から不意に現れる歩行者や自転車の位置情報を車両が事前に検知し、警告することが可能になります。特に、スクールゾーンや交通量の多い市街地において、交通弱者の安全性を飛躍的に向上させることが可能です。V2Pの実用化は初期段階にありますが、実証実験では多くの成功事例が報告されています。

V2N (Vehicle to Network): 車・ネットワーク間通信

V2Nとは、車両が移動通信網(セルラーネットワーク)を介して、クラウドサーバーや多様な外部サービスと接続する技術です。例えば、リアルタイムの交通情報を分析して最適なルート案内を受けたり、空いている駐車スペースを探したり、車両の状態を遠隔で診断するなど、多様なインフォテインメントや利便性の高いサービスを受けることができます。V2Nは、車両をより大きなIoTエコシステムの一部として位置づけ、サービスを無限に拡張していくための基盤となります。

より詳しくは下記のブログ記事をご覧ください。

交通事故ゼロを実現する「V2X」ってどんな技術?基礎知識から最新の活用事例まで

V2X技術と自動運転の実現の関係

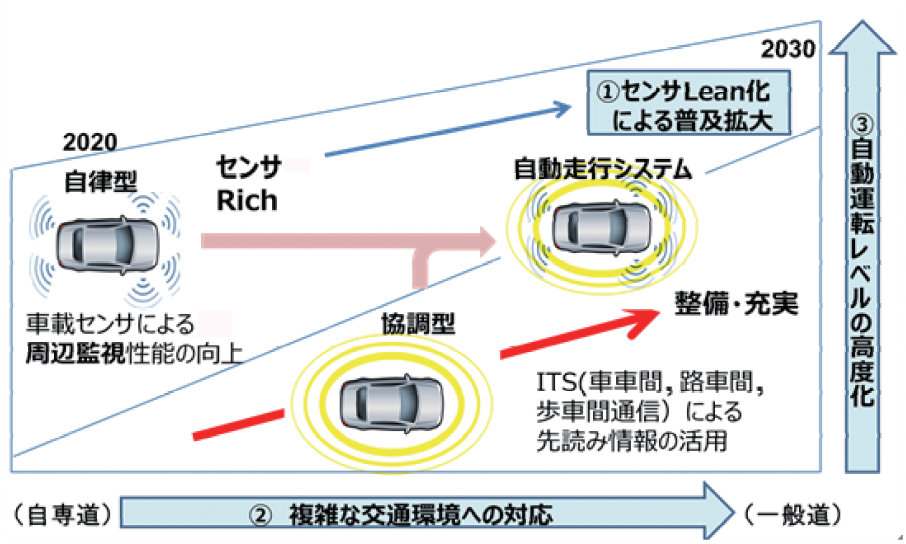

自動運転と聞くと「自動車のセンサーによって障害物を避けながら自立的に走行する」という印象が強いと思います。確かにそれも重要ですが、自動運転車がより安全・快適に走行するためには、自車両に搭載されたセンサーに頼るだけではなく、信号のサイクル情報、死角の車両や歩行者の情報、道路の規制情報、他車両との協調、などの様々な情報を統合的に取得・分析・活用する必要があると考えられています。

つまり、V2Xを構成する4つの要素(V2V,V2I,V2P,V2N)の全てを活用しなければ、自動運転車の実用化は不可能だということです。

自動運転レベルの高度化(出典:総合科学技術・イノベーション会議SIP自動走行システム資料)

例えば、自動車大手のスバルとIT大手のソフトバンクは2020年8月、両社の共同研究により、これまで制御が難しいとされてきた「高速合流時の自動運転支援」に成功したことを発表しています。成功の要因には、車同士のコミュニケーション(V2V)だけでなく、衛星を利用した高精度位置情報の取得(V2N)、各車両の位置情報を基にしたクラウドでの衝突予測計算(V2N)などがあり、V2X技術の不可欠性が伺えます。

V2X普及に向けた国内動向

日本のV2X(Vehicle-to-Everything)導入は、総務省が主導する政策と内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)が両輪となって加速しています。

政策面では、総務省が「自動運転時代の”次世代のITS通信”研究会」などを通じて技術的検討を進め、高度な自動運転に不可欠な5.9GHz帯の周波数をV2X通信へ割り当てる方針を固めています。これは政府の「モビリティ・ロードマップ」にもとづくデジタルインフラ整備の一環であり、2026年度中の周波数割当完了を目指しています。

実証実験では、SIP-adus(自動運転)が中心的な役割を担っています。特に、2025年度から新東名高速道路などで計画されている大規模実証実験や過去に東京臨海部で行われた実験ではV2V(車車間通信)やV2I(路車間通信)通信を活用した多様なユースケース(合流支援、危険情報通知など)の有効性を検証しています。これらの実験は、V2X通信と5Gなどのネットワーク(V2N)を連携させ、より安全で効率的な協調型自動運転の社会実装を目指すものです。こうした官民一体の取り組みを背景に、日本のV2X市場は急速な成長が見込まれています。政府は自動運転レベル4の実現と普及を目指しており、V2Xはその核心技術として、交通事故の削減と新たなモビリティサービスの創出を牽引すると期待されています。

現在日本では、ITS向けに760MHz帯を使用していますが、高度な自動運転に必要な通信容量とカバレッジに限界があることが明らかになっています。このため、総務省は国際標準である5.9GHz帯(5,895-5,925MHz)へのV2X通信の移行を2030年を目標に推進しています。 この周波数移行は技術的優位性だけでなく、グローバルな相互接続性の確保という戦略的意味も持ちます。しかし、5.9GHz帯の一部(5,888-5,925MHz)は現在放送事業用無線局が使用しており、これらの既存利用者への影響を最小化しながら段階的に周波数を再編する複雑なプロセスが必要となっています。 政府は「周波数再編アクションプラン」に基づき、2027年度までに関係者との調整を完了し、2030年頃の5.9GHz帯V2X本格運用を目指しています。この移行により、より大容量で低遅延のV2X通信が実現し、レベル4自動運転の社会実装が加速されると期待されています。

V2Xがもたらすメリット

V2Xは安全で円滑な交通社会の実現に不可欠なものとして、実用化に向けた取り組みが進められています。V2Xが社会実装されると 移動に関する体験は大きく変わり、交通が抱えている多くの課題が解決すると見込まれています。特に「安定性の向上」「渋滞の軽減」そして「環境保全」という3つの側面でV2Xは大きなメリットをもたらすと期待されています。

安全性の向上

ドライバーの目や車載センサーだけでは検知が難しい死角の車両や見通しの悪い交差点から接近する歩行者の情報を通信によって事前に取得します。これにより、出会い頭の衝突事故や巻き込み事故などを未然に防ぎ、運転者へ危険を警告することが可能になります。このように、V2Xは事故のリスクそのものを低減させる技術として期待されています。

渋滞軽減

V2Xは交通の流れを最適化し、渋滞の緩和に貢献します。車車間(V2V)や路側機(V2I)との通信を通じて、先行車のブレーキや信号情報、交通状況をリアルタイムで共有します。その結果、各車両は不要な加減速を減らし、最適な車間距離や速度を保つことができ、交通全体の流れを円滑にします。これにより、移動時間の短縮と渋滞の軽減にもつながります。

環境保護

交通の円滑化は、環境負荷の低減にもつながります。無駄な加速やブレーキが減ることで、燃料や電力の消費効率が向上し、自動車から排出されるCO2などの排出ガス削減が期待できます。さらに、V2Xは電気自動車(EV)と電力網を連携させるV2G(Vehicle-to-Grid)のような技術の基盤ともなります。これにより、再生可能エネルギーの効率的な利用が促進され、社会全体の脱炭素化に貢献することが可能です。

V2Xの今後の課題

自動車の常識を覆すようなサービスを実現していくV2Xですが、もちろんこれから解決していかなければならない「課題」も存在します。今回は、中でも特に重大なトピックを4つ厳選して解説します。

V2X規格の一本化、DSRCとC-V2Xの違いは?

V2Xとは「自動車」と「あらゆるモノ」を繋げる無線通信技術の総称です。つまり、V2Xを実現するための通信技術は1つではなく、中でも、世界的に標準化が進められている通信規格として「DSRC」と「C-V2X」の2つが有名です。

DSRCは20年以上前から開発が進められている通信規格なのに対し、C-V2Xは5Gなどの通信技術の向上と共に急成長してきた比較的新しい通信規格です。しかしながら、基本的な性能はC-V2Xの方が高いことが知られています。

DSRCとC-V2Xには互換性が無く、DSRC対応の車はC-V2Xを利用できませんし逆もまたしかりです。また、開発コストの増大が理由で「DSRCとC-V2Xの両方に対応する車」が開発されることもありません。国や企業によって採用する「通信規格」や「電波帯」がバラバラだとグローバルな車両の流通が難しくなるため、自動車業界では「通信規格の一本化」が喫緊の課題となっています。

DSRCとC-V2Xについては、以下の記事で詳しく解説しています。

<C-V2XとDSRCの違いと今後の展望、世界各国のV2Xの導入状況について>

V2X対応車両/インフラの普及/整備

V2Xの真価はV2X対応車両が十分に普及してこそ発揮されます。自車両だけがV2Xに対応していても、V2V(車車間通信)やV2P(歩車間通信)の恩恵を受けることはできないのです。

例えば、出会い頭注意喚起(V2V)や右折時注意喚起(V2V)などのサービスも、そもそも相手車両がV2Xに対応していなければ接近通知を受け取ることができず、事故防止には繋がりません。

右折時注意喚起(V2I)の場合は、道路に設置された路側装置(センサー)が直進車や歩行者の存在を検知して知らせるため、他車両がV2Xに対応している必要はありません。しかしその場合は、路側装置を設置してある交差点などのインフラが広く整備されていなければ、効果的な事故防止対策とはなり得ません。

事実として、トヨタのITS Connectに対応するインフラが導入されているのは、愛知・東京・神奈川くらいで、それもごく一部の地域に集中している状況です。既述の「通信規格の一本化」の議論を考慮すると、V2Xの恩恵を本当の意味で享受できるのはまだまだ先のことかもしれません。

通信障害への対策

V2Xを実現するにあたり、最も大きな課題の1つが「通信障害への対策」です。V2Xの通信規格の1つであるC-V2Xは、4G/LTEや5Gなどの携帯電話のネットワークを利用して通信を行う仕組みなので、4Gや5Gの通信障害はそのままコネクテッドカーの障害へと繋がります。

事実として、2022年7月2日に発生したKDDIのau携帯電話サービスの大規模通信障害では、最大で3589万人のユーザ端末がネットワークに接続できなくなっただけでなく、トヨタ、マツダ、スズキが販売するコネクテッドカーの一部機能が一切利用できなくなるという事態を招きました。

- カーナビの交通情報取得/目的地検索

- エアコンの遠隔操作

- 緊急通報システム/ヘルプネット

- 緊急オペレーターとの通話機

特に、緊急通報システムは事故発生時の警察消防への通報対応に直結する重要な機能であり、このような通信障害により使用不能となるのは大問題といえます。

周波数帯域の国際標準化と移行課題

日本のV2X普及における重要な課題の一つが、現在使用している760MHz帯から国際標準である5.9GHz帯への移行です。760MHz帯は通信容量や伝送距離に限界があり、高度な協調型自動運転には不十分とされています。 5.9GHz帯への移行により通信性能は大幅に向上しますが、既存の放送事業用無線局との周波数調整、インフラの全面更新、対応車載機器の普及など、技術的・経済的課題が山積しています。また、移行期間中は760MHzと5.9GHz両方に対応する必要があり、システムの複雑化も懸念されています。 この周波数移行は、日本のV2X技術が国際標準に準拠し、グローバル市場での競争力を確保するための重要な転換点となります。

既述の通り、V2Xは自動運転の実現に必要不可欠な技術でもあるため、自動車業界だけでなく、産官学一体となって通信障害という「重大な課題」に向き合う必要があるでしょう。

V2Xのセキュリティ課題、必要不可欠な対策とは?

V2Xの登場により、それまで独立していた「車」が無線通信を用いて「あらゆるモノ」に接続されます。それは同時に「あらゆるモノのセキュリティリスクと繋がった」ともいえ、V2Xの実現には徹底したセキュリティ対策が欠かせません。

「V2Xは携帯電話のネットワークを利用するわけで、ネットワークは厳重に暗号化されているし大丈夫なはず」と考えている方もいるかもしれません。が、それは間違いです。なぜなら、通信経路やプロトコルが安全だとしてもそれを利用するソフトウェアなどに脆弱性があれば、電子制御が主流となりつつある現代の車はたちまちコントロールを失うからです。

事実として、世界各国のセキュリティ専門家がコネクテッドカーへのハッキングデモを成功させており、どれも重大な脆弱性を示しています。例えば、2015年にセキュリティ研究者のCharlie MillerとChris Valasekが行った実験では、車両のWiFi接続サービスの脆弱性を利用して遠隔地からハッキングを行い、アクセル・ハンドル・ブレーキ操作など車両全体の操作権を奪い取って見せました。

また、自動運転に欠かせない「カメラ」や「LiDAR」などのセンサーを、機械学習・AI処理の脆弱性を利用してAIの判断を騙すことで誤認知を引き起こさせた事例なども報告されています。

V2Xの現状と今後の課題まとめ

「100年に1度」とも言われる自動車業界の大変革を担う「V2X」技術には、交通安全だけでなく、環境・渋滞解消・快適な移動体験の実現など、多様な分野における多大な期待が寄せられています。一方で、通信規格の一本化、対応車両/インフラの整備、通信障害対策など重大な課題は山積しており、一朝一夕で実現するわけではありません。特に命を運ぶ自動車において、これまで全く意識されてこなかった「セキュリティ対策」という課題には、より慎重かつ迅速に取り組む必要があると言えるでしょう。まだまだ発展途上のV2Xおよび自動運転技術の行く末に、今後も目が離せません。

アウトクリプトのV2Xセキュリティ技術は北米初の相互接続性テストをクリアし、アジアでは初めて国際的な監査規格であるWeb Trust認証を取得するなど、その信頼性が公的に証明されています。当社は豊富な実績と専門知識を基に最適なV2Xソリューションを提案します。V2Xセキュリティ構築や実装にお悩みのある企業様はお気軽にお問い合わせください。

(2025年9月追記)