- Filter by

- Categories

- Tags

- Authors

- Show all

- All

- 2024年問題

- 5gaa

- A-SPICE

- aee2023

- AIセキュリティ

- Analyzer

- AUTOCRYPT

- AutoCrypt CSTP

- AutoCrypt IDS

- AutoCrypt IVS-TEE

- AutoCrypt SA

- AutoCrypt Security Analyzer

- AUTOCYRPT

- Automotive SPICE

- automotive world

- AUTOSAR

- Autosar Adaptive

- Autosar Classic

- Autoware

- AWF

- Butterfly Key Expansion

- C-ITS

- C-V2X

- CAN通信

- CASE

- CCS & ISO/IEC 15118 Testing Symposium

- CES2023

- CES2024

- CES2025

- CES2026

- CRA

- CRA製品分類

- CSMS

- CSTP

- DEF CON

- DSRC

- E/Eアーキテクチャ

- ECU

- ECUテスティング

- ECU制御

- ECU開発

- EV

- EVS 31

- EVセキュリティ

- EV充電

- forbes asia

- Forbes Asia 100 to Watch

- Fuzz testing

- Fuzzer

- GB

- GB/T

- Gridwiz

- Hardware security module

- Hareware in the loop simulation

- HILS

- HSM

- Hubject

- International Transport Forum

- ISO 15118

- ISO 17978

- ISO 21434

- ISO/IEC 15118

- ISO/SAE 21434

- ISO/TS 5083

- ISO15118

- ITF

- ITS

- ITS Connect

- ITSフォーラム

- japan mobility show

- JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024

- JMS

- Korea IT EXPO

- KOTRA

- MaaS

- MaaS実現

- MBD

- Mobility as a Service

- OmniAir Plugfest

- OSS

- OSSセキュリティ

- OSS分析

- OTA

- OTA(Over The Air)

- PKI

- PKI認証

- Plug and Charge

- Polarion

- popcornsar

- PQC

- PSIRT

- Root CA

- SAE J2945/7

- SBOM

- SCMS

- SDV

- SDV EXPO

- SDVセキュリティ

- SDV時代

- Security Analyzer

- Security Anayzer

- Security Credential Management System

- Security Days

- software update management system

- SOVD

- SUMS

- TARA

- TEE

- TELEDRIVING

- TU-Automotive

- TU-Automotive Awards

- UAM

- UDS

- UN-R155

- UN-R156

- UNR-155

- Urban Air Mobility

- V2G

- V2I

- V2N

- V2P

- V2V

- V2X

- V2Xセキュリティ

- V2Xセキュリティ認証システム

- V2X通信

- Vehicle to grid

- VinCSS

- vSOC

- VTA

- V字モデル

- WP29

- WP29ウェビナー

- アウトクリプト

- インド

- ウェビナー

- オートモーティブワールド

- オープンソースソフトウェア

- オンデマンドウェビナー

- カーボンニュートラル

- クラウドサービス

- コネクティッドカー

- コネクティッドカーセキュリティ

- コネクテッドカー

- コネクテッドカーセキュリティ

- サイバーセキュリティ

- サイバーレジリエンス法

- ジャパンモビリティショー

- スマートファジング

- セキュリティ

- セキュリティ検証

- セキュリティ証明書管理システム

- セキュリティ評価

- ソフトウェアセキュリティインフラ

- ソフトウェアリコール

- ソフトウェア定義型自動車

- ソフトウェア定義型自動車(SDV)

- ソフトウェア部品表

- テクニカルサービス

- デフコン

- トヨタ

- ハードウェアセキュリティモジュール

- パートナーシップ

- ファジング

- ファジングテスト

- ファズテスト

- フリートマネジメントシステム

- ペネトレーションテスト

- ポップコーンザー

- モビリティ

- モビリティサービス

- モビリティ技術

- ルート認証局

- ロボタクシー

- 上場

- 不正行動検知

- 中国サイバーセキュリティ規格

- 交通弱者

- 人とクルマのテクノロジー展

- 位置情報システム

- 侵入検知システム

- 充電インフラ

- 免許制度

- 公開鍵暗号基盤

- 出荷後の自動車にサイバーセキュリティ

- 協調型自動運転

- 協調型高度道路交通システム

- 国際交通フォーラム

- 型式認証

- 安全性検証

- 展示会

- 日本におけるMaaS

- 日本のEV市場

- 日本の自動運転

- 日産

- 日産サクラ

- 標準仕様

- 横浜展示会

- 次世代エアモビリティ

- 次世代モビリティ

- 次世代モビリティ技術展

- 次世代空モビリティ

- 異常行動検知

- 空飛ぶクルマ

- 耐量子計算機暗号

- 脆弱性スキャン

- 脆弱性管理

- 自動車サイバーセキュリティ

- 自動車サイバーセキュリティテスティング

- 自動車サイバーセキュリティテスト

- 自動車サイバーセキュリティ規格

- 自動車セキュリティ

- 自動車セキュリティ検証

- 自動車のリコール

- 自動車ハッキング

- 自動車技術展

- 自動運転

- 自動運転OS

- 自動運転システム

- 自動運転セキュリティ

- 自動運転とEV

- 自動運転トラック

- 自動運転レベル

- 自動運転免許

- 自工会/部工会・サイバーセキュリティガイドライン

- 診断規格

- 車両IDS

- 車両サイバーセキュリティ

- 車両セキュリティ

- 車両向けのファイアウォール

- 車両型式認証

- 車内セキュリティ

- 車載Ethernet

- 車載イーザネット

- 車載システム

- 車載セキュリティ

- 車載ソフトウェア

- 車載組み込みシステム

- 運転免許

- 遠隔型自動運転

- 鍵管理

- 鍵管理統合ソリューション

- 電気自動車

- 電気自動車セキュリティ

- 電気自動車普及

- 韓国次世代モビリティ技術展

- 高度道路交通システム

2025年8月22日

2025年8月22日

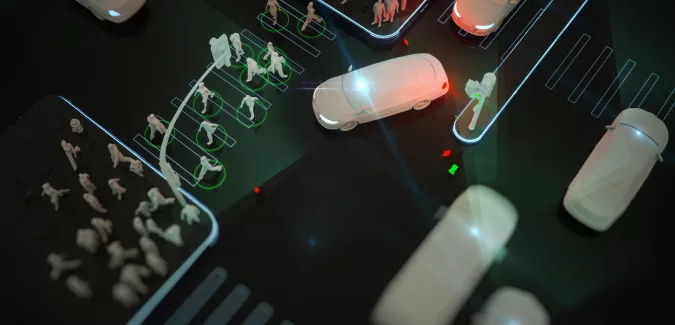

自動運転の未来がついに日本の路上で現実のものとなりつつあります。2025年はレベル4の自動運転バスがすでに公道を走り始め、海外からは先進的なロボタクシーがテスト走行を開始するなど、多くの人が「未来の乗り物」を肌で感じられるようになった記念すべき年です。この急速な変化は、単なる技術の進歩だけによってもたらされたわけではありません。日本政府がこれを国家戦略と位置づけ、官民一体となって「モビリティ革命」を推し進めている結果です。特に車がソフトウェアによって定義され、スマートフォンのように進化し続けるSDV(Software Defined Vehicle)はこの革命の中核をなすコンセプトです。 本記事では、この大きな変革期を「政策・実証・技術」という3つの視点から多角的に分析します。激化するグローバル競争の中、日本は2030年までにSDV市場で30%のシェア獲得という目標を掲げています。まさに「社会実装元年」と呼ぶにふさわしい2025年、日本がどのように未来のモビリティを切り拓いていくのか、その現在地と今後の展望を詳しく見ていきましょう。 日本の自動運転の概況 レベル4の社会実装へ 日本の自動運転技術はSAE(米国自動車技術会)が定める国際基準のレベル0から5の分類に沿って着実に開発が進められています。特定の条件下でシステムが運転を担うレベル3はすでに市販車にも搭載されています。その先駆けとなったのがホンダが2021年3月に発表した「レジェンド(LEGEND)」です。このモデルには世界で初めて認可されたレベル3技術「Honda SENSING Elite」が搭載され、DMPのHDマップを活用することで高速道路でのハンズオフ走行を可能にしました。 そして現在、日本の挑戦は特定のエリア内で運転手が不要となるレベル4の社会実装へと向かっています。その象徴的な事例が福井県永平寺町で2023年5月から運行している国内初のレベル4自動運転サービスです。さらに2025年2月には茨城県ひたち市で中型バスによるレベル4の営業運行がスタートし、約6.1kmという国内最長のルートで実用化を果たしました。 これらの成功事例を足がかりに政府は2025年度までに全国50カ所、2027年度までには100カ所以上で同様のサービスを展開するという目標を掲げており、日本各地で自動運転が日常の風景になる日もそう遠くないかもしれません。 国家戦略とそれを支える法制度 日本の自動運転開発は個々の企業の努力だけでなく、政府による強力なリーダーシップに支えられています。その中核をなすのが2024年5月経済産業省と国土交通省が共同で策定した「モビリティDX戦略」です。この戦略はSDVのグローバル販売台数における「日系シェア3割」の実現という野心的な目標を掲げ、①協調領域での開発加速②ソフトウェア中心の産業構造への転換③半導体供給網などの経済安全保障強化という3つの柱を明確に示しています。 ■ 社会実装を可能にする法整備 この国家戦略を実現するため、具体的な法制度の整備も同時に進められています。まず2023年4月に施行された改正道路交通法はレベル4自動運転の公道走行を正式な「許可制度」として創設しました。これにより事業者は明確な法的根拠のもと、自動運転サービスを事業として展開できるようになりました。 ■ SDV時代の新たな安全基準:サイバーセキュリティ規制 さらに、車両のSDV化はOTAによる利便性の向上と同時にサイバー攻撃のリスクという新たな課題を生み出しました。これに対応するため、日本は国連の国際基準であるUN-R155(サイバーセキュリティ)およびUN-R156(ソフトウェアアップデート)を国内法に迅速に導入。自動車メーカーに対して車両の設計から廃棄までのライフサイクル全体を通じたセキュリティ管理体制(CSMS/SUMS)の構築を義務付け、デジタル時代の新たな安全基準を確立しました。 ■ 挑戦を後押しする支援策 こうした制度設計と並行し、政府は「RoAD to the […]

![[JP] 実証から実装へ、日本の自動運転 イメージ](https://www.autocrypt.jp/wp-content/uploads/2025/09/JP-実証から実装へ、日本の自動運転-イメージ-png.webp)